「アンコンシャスバイアス」の定義について

「アンコンシャスバイアス(Unconscious Bias)」の定義について

1.はじめに

昨今、国や自治体、企業等において、「アンコンシャスバイアス(Unconscious Bias)」という概念の啓発が進められている中で、その定義について、様々な解釈や議論がなされています。そこでこの機会に、一般社団法人アンコンシャスバイアス研究所が、「アンコンシャスバイアスの定義」をどのように捉えているのかについてお伝えしたいと思います。

2.アンコンシャスバイアスの定義

(1)アンコンシャスバイアス研究所の定義

アンコンシャスバイアス研究所では、社会心理学、認知心理学における様々な先行研究を参考に、「アンコンシャスバイアスとは、何かを見たり、聞いたり、感じたりしたとき等に、無意識に“こうだ”と思い込むこと」と定義しています。

<参考>

日本語意訳が必要な際に、「無意識の偏見」等ではなく「無意識の思い込み」を採択している理由

①特定の社会集団に限らず、「自分自身に対するもの」もあるため*1

②偏見や差別的といった否定的なものに限定されないため*2

*1:「自己スキーマ」(Markus, 1977)や「自己カテゴリ理論」(Turnerら, 1987)をもとにしています。

*2:無意識とは、「意識にはアクセスできないが、判断、感情、行動に影響を与える精神的プロセス」(Wilson, 2002, p.23)であり、バイアスとは「特定の状況において予測可能な形で繰り返される系統的なエラー」(Kahneman, 2011, p.3)であることから、「アンコンシャスバイアス」は、否定的なものに限定されない、ととらえています。

(2)先行研究における定義

Stormら(2023)は、HRM(Human Resource Management)分野のアンコンシャスバイアスに関する391本の論文の分析をもとに、「大部分の研究において、Unconscious Biasという概念が明確に定義されていない。これは、Unconscious Biasの定義に関する共通の理解があることが、当然の前提とされていることを示している。しかし実際には、そのような共通の理解は存在しないようにみえる。」(p.6)と述べています。つまり、アンコンシャスバイアスの定義は必ずしも統一されていない現状にあります。

3.アンコンシャスバイアスとImplicit Bias

(1)Implicit Bias(潜在的バイアス)とは

アンコンシャスバイアスの定義に関する解釈や議論のなかで登場する概念のひとつに、「Implicit Bias(インプリシットバイアス:潜在的バイアス)」があります。Implicit Biasは、GreenwaldとBanaji(1995)による理論が基盤となっている概念であり、GreenwaldとKrieger(2006)では「潜在的な態度やステレオタイプ(特定の社会集団への固定観念等)に基づく差別的なバイアス」(p.951)と定義づけられています。

また、Implicit Biasは「潜在的」であるがゆえにアンケート等では測定できないことから、Greenwaldらを中心として、間接的に測定する手法であるIAT(Implicit Association Test; 潜在連合テスト)が開発されました。

なお、「Implicit Bias」と「Unconscious Bias」が同義であるという見解については、心理学の領域においても必ずしも共通の理解が形成されているわけではなく、Stormら(2023)もその点に言及しています。このことから、両概念を同一視することには慎重な姿勢が求められます。

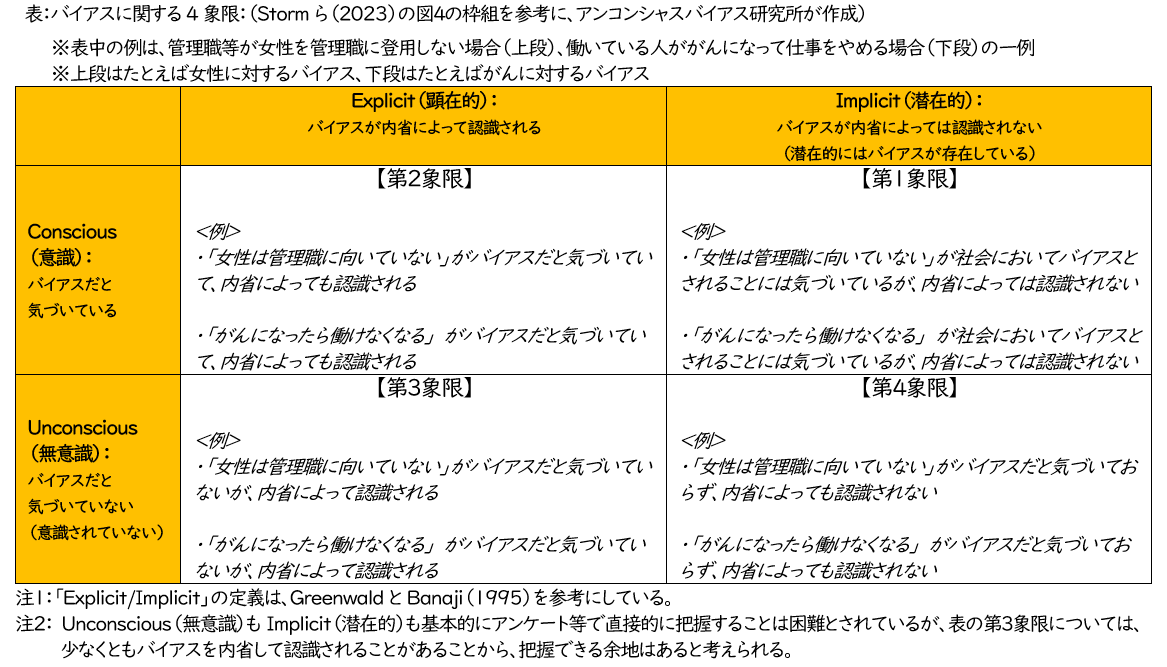

(2)「Conscious/Unconscious」と「Explicit/Implicit」の2軸による整理

Stormら(2023)は、「検討された研究の大半では、“Unconscious”と“Implicit”という用語が混同される傾向にある。」(p.7)と述べています。またStormら(2023)は、「Unconsciousという言葉は「意識的な思考(thought)、感覚(sensation)、または感情(feeling)を伴わない」ことを意味し、すなわちその行為が意図的ではなく、「意識されていない」ということを指す。一方で、Implicit(潜在的)という言葉は、直接表出されないが暗黙のうちに示されていることを指し、むしろ表出の形式に関するものである。つまり、少なくとも理論上は、Conscious(意識)/Unconscious(無意識)、Explicit(顕在的)/Implicit(潜在的)の組み合わせでバイアスを表現することが可能なはずである。」(p.7)と述べています。

そして、「Implicit」は、GreenwaldとBanaji(1995)によると、「過去の経験が、当人には内省によっては認識されない形で判断に影響を与えること」(p.4)と述べています。

以上から、Stormら(2023)の研究における理論的マトリクスを参考に、バイアスに関する組み合わせを「Conscious/Unconscious」と「Explicit/Implicit」の2軸で表のように整理しました。

バイアスが内省によって認識される、されないにかかわらず、それがバイアスであると気づいていないことを「Unconscious」としています。その点から、アンコンシャスバイアス研究所では、【第3象限】と【第4象限】をアンコンシャスバイアスとして捉えています。

【第4象限】は、バイアスだと気づいておらず、かつバイアスが内省によっても認識されないがゆえに、社会的な悪影響をもたらさないために、研修等による啓発のみならず、社会や組織の制度を変える等の対処がより重要になります。

一方で、【第3象限】は、同じくバイアスに気づいていないものの、内省によって認識されることから、研修等をはじめとした啓発がより有効であると考えられます。

Implicit Biasを含む【第4象限】への対処の重要性も認識していますが、アンコンシャスバイアス研究所のミッションである「アンコンシャスバイアスに気づくことで可能性が広がり、ひとりひとりがイキイキする社会をめざす」うえでは、内省によって認識される【第3象限】も含めた広い範囲で啓発を進めていく必要があると考えています。また、アンケートに回答することや、事例を共有して話し合ったりすること等をきっかけとして、【第4象限】から【第3象限】へ移行し、さらにはバイアスの自覚へと発展する可能性があると考えます。なお、アンコンシャスバイアス研究所によるアンコンシャスバイアスの定義は、「ステレオタイプに基づくバイアスや差別的なバイアスに限定しているGreenwaldとKrieger(2006)によるImplicit Biasの定義」とは異なります。

4.おわりに ~アンコンシャスバイアスに焦点をあてた啓発の意義

アンコンシャスバイアスは、多くの情報をすばやく整理して判断するのに役立ち、私たちが毎日を過ごす中で、行動をスムーズにするといった側面があります。

その一方で、アンコンシャスバイアスは、「人が社会的存在として機能するために必要なものであるが、知らず知らずのうちに有害な慣行や結果を生み出すという意味で問題となることもある」(Stormら, 2023, p.1)ことからも、アンコンシャスバイアスに気づくことは、日本においても社会的な意義や価値があります。

アンコンシャスバイアスは誰にでもありうるもので、なくすことはできませんが、そのアンコンシャスバイアスに向き合い、振り返ることは、一人ひとりの可能性がひろがり、よりよい社会をつくる第一歩になると考え、アンコンシャスバイアス研究所では、様々な啓発活動を行っています。

以上

<引用文献>

<謝辞>

本資料発表にあたり、ご助言をいただいた社会心理学、経営学をはじめとした専門家の皆さまに心より御礼申し上げます。

一般社団法人アンコンシャスバイアス研究所